2024年12月現在、両立支援等助成金には「出生時両立支援コース」など6種類のコースが用意されています。それぞれのコースは、制度趣旨や要件・支給金額等は異なるものの、外国人労働者が支給対象となる場合もあるので事業者は細かく内容チェックしておきましょう。

当ページでは、各コースの概要や条件等についてご紹介しています。

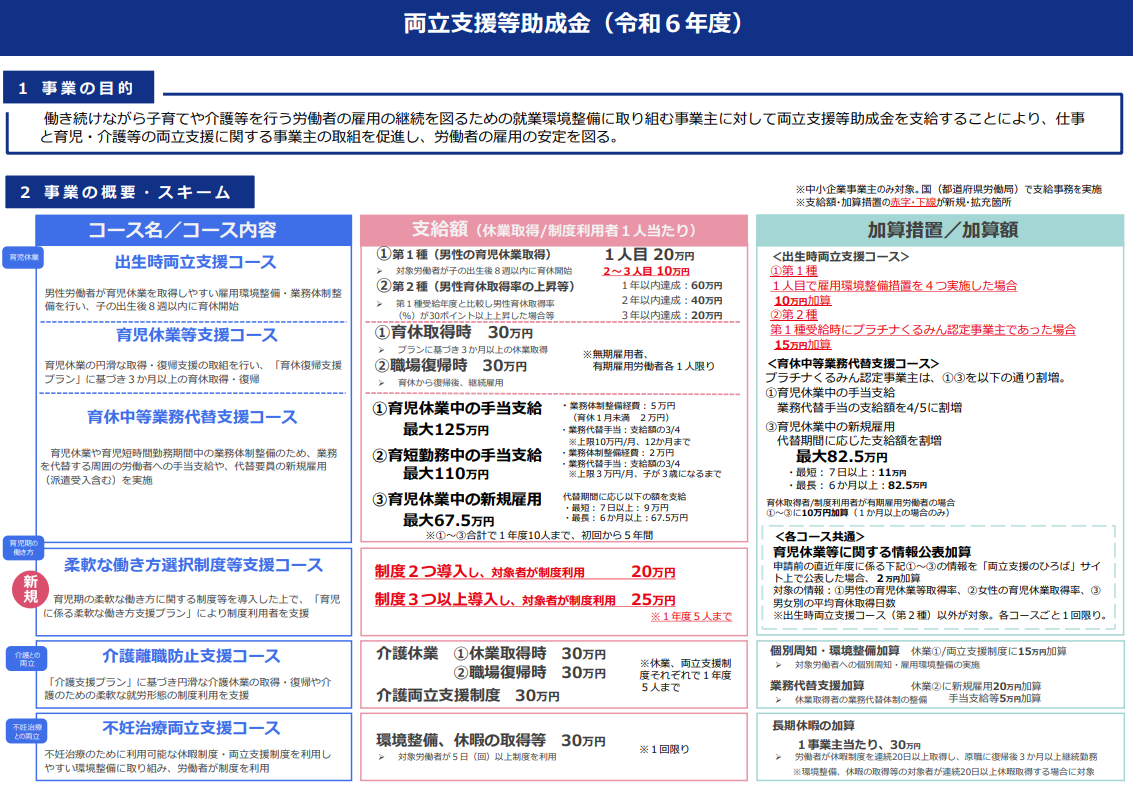

引用元:両立支援等助成金(令和6年度)|厚生労働省

引用元:両立支援等助成金(令和6年度)|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/001226123.pdf

仕事と子育て・介護等の両立を図る労働者の雇用継続に向け、一定の取り組みを行った事業者に対して助成金を支給する制度。支給された助成金を活用して事業主の取り組みを促進させることで、労働者の雇用安定化を目指します。

男性労働者が育児休業を取得しやすい環境を整備するなど、男性の育児休業取得率向上などに向けた一定の取り組みを行った事業者に対し、所定の助成金を支給する制度。職業生活と家庭生活の両立支援に向けた取り組みを事業者に促進させ、その労働者の雇用安定に資することが制度趣旨となります。

【支給要件】

第1種の場合、子の出生後8週間以内に連続5日以上の育児休業を取得した男性がいること、など(詳細は下記参照元)。

【支給額】

参照元:|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/001356607.pdf

仕事と介護の両立支援に向けた職場環境整備を行い、かつ介護支援プランに基づく措置を実施することで、介護休業の取得や職場復帰等の円滑化を図った企業に対し助成金を支給する制度。職業生活と家庭生活の両立支援に向けた取り組みを事業者に促すことで、労働者の雇用安定化に資することを制度趣旨としています。

【支給要件】

介護休業取得時、合計5日以上の休業を取得させること、など(詳細は下記参照元)。

【支給額】

参照元:|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/001238710.pdf

仕事と子供の養育の両立を目指す労働者の適切な職場環境整備を行うなど、育児休業の取得や職場復帰の円滑化に向けた一定の取り組みを行った事業者に対して助成金を支給する制度。助成金支給を通じ、職業生活と家庭生活の両立支援に関する取り組みを事業者に促し、労働者の雇用安定化に資することを制度趣旨としています。

【支給要件】

育休取得時、連続3ヶ月以上の育休を取得させること、など(詳細は下記参照元)。

【支給額】

参照元:|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/001238711.pdf

仕事と子供の養育の両立を目指す労働者の雇用継続を守るため、育児短時間勤務や育児休業取得を行う労働者の業務を代替する職場環境整備を行った事業者に対し、所定の助成金を支給する制度。助成金支給を通じて職業生活と家庭生活の両立支援に関する取り組みを事業者へ促し、その労働者の雇用安定化に資することを制度趣旨としています。

【支給要件】

育休中に代替要員を新たに確保するか、業務を見直して周囲の社員でカバーさせること、など(詳細は下記参照元)。

【支給額】

参照元:|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/001356609.pdf

仕事と子供の養育の両立を目指す労働者の雇用継続を図るため、「子供が3歳以降小学校就学前まで」の労働者が柔軟に働けるための複数の制度を取り入れ、かつ、制度の利用者を支援する取り組みを行った事業者に対して、所定の助成金を支給する制度。助成金支給を通じ、職業生活と家庭生活の両立支援に向けた取り組みを事業者へ促し、労働者の雇用安定化に資することを制度趣旨としています。

【支給要件】

育児を行う労働者の柔軟な働き方を選択できる制度を導入する、など(詳細は下記参照元)。

【支給額】

参照元:|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/001238717.pdf

仕事と不妊治療の両立を図る労働者の働きやすい職場環境整備に取り組むとともに、0206に定める不妊治療両立支援プランを策定して実施し、かつ、赴任治療のために利用可能な休暇制度等を利用させた事業者に対し、所定の助成金を支給する制度。助成金支給を通じ、職業生活と家庭生活の両立支援に向けた取り組みを事業者へ促し、労働者の雇用安定化に資することを制度趣旨としています。

【支給要件】

赴任治療のための休暇制度を導入し、労働者が制度を5日以上利用した場合、など(詳細は下記参照元)。

【支給額】

参照元:|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/001238818.pdf

2024年12月現在の両立支援等助成金について、6つのコースの制度趣旨や助成金の支給額等をご紹介しました。

それぞれのコースについては、外国人労働者も対象となることがあります。厚生労働省の公式HP、または適切な窓口で確認し、もし自社が該当する場合には積極的に両立支援の取り組みを行いましょう。

なお、同制度は年度により大きく内容が変更されることもあります。制度に関する情報を取得する際には、厚生労働省の最新情報をチェックするようにしてください。